人口迁徙重塑城市格局

日期:2019-06-11 类别:人口问题 浏览:

人口空间分布轨迹,刻画产业结构和空间布局的动态演变。近年来,我国人口流动从“孔雀东南飞”进入“集聚与扩散并存”新时代,这无疑将重塑城市格局、重构投资逻辑。

从“孔雀东南飞”到集聚都市圈,流动规律变化

2005年前,人口由内陆流向东部沿海,向中心城市集聚

我国流动人口以农村剩余劳动力为主,进行乡-城流动

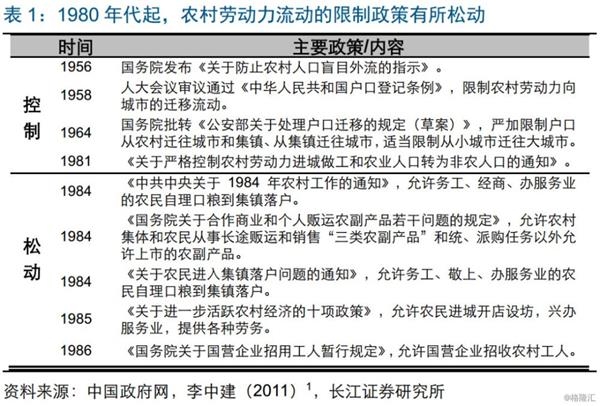

20世纪80年代起,伴随经济增长成为政策重心、人口流动限制放松,我国流动人口快速增长、当前达2.4亿人。人口跨区域流动,受到经济发展差异、户籍管理制度等诸多因素的影响。1980年代以前,我国在严格的计划经济管理和人口流动管理政策下,流动人口规模总体较小,1982年全国仅660万流动人口。1980年代以来,伴随经济增长成为政策重心、农民进城落户和务工政策的放松,我国流动人口快速增长,1982-2010年均增长13.4%。截至2018年,全国流动人口共计2.4亿人,占全国总人口的17%。

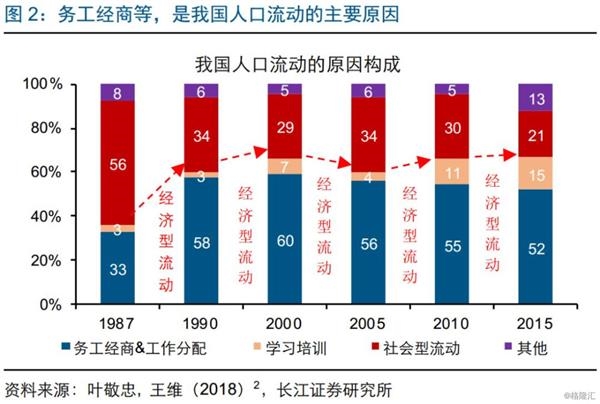

长期以来,我国流动人口以外出农民工为主要构成,以务工经商为主要目的。我国人口流动以务工经商和学习培训等经济型流动为主,其中务工经商占人口流动原因的一半以上。从人口构成来看,以外出农民工为代表的农村剩余劳动力,是流动人口的主要构成。1980年代初,伴随着联产承包责任制的实施,农村劳动生产率大幅提升,在较大程度上解放了农村剩余劳动力,促进了农村人口的大规模流动。21世纪初期,外出农民工占我国流动人口比重约为8成左右,近年占比有所下降、仍维持在7成左右。

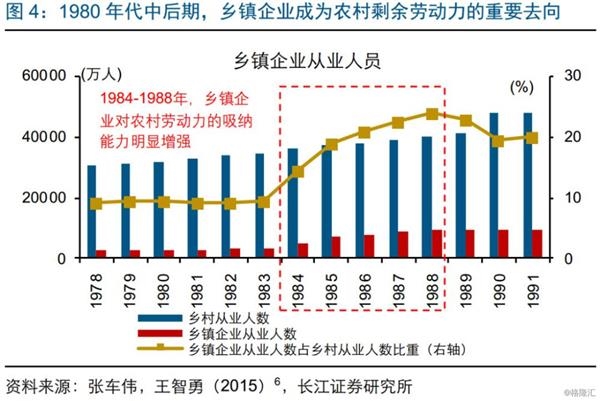

以农村剩余劳动力进城务工为主要推力的“乡-城”流动,是人口流动的主要模式。1980年代以来,农民工外出先后经历“离土不离乡”和“离土又离乡”两个阶段。第一个阶段是1980年代中后期,政策大力支持下,乡镇企业迎来发展的高峰期,成为农村劳动力的主要去向。第二个阶段从1990年代初起,改革进一步深化下,东部沿海地区外商投资、开发区建设明显提速,农村劳动力开始向东部沿海城市大规模流动 ;1992年,粮票制度的取消、农民工流动管理制度的放松,使得人口乡-城流动。2010年,“乡-城”流动人口占总流动人口比重高达63%,较2000年进一步提高。

2005年前,人口自中西部流向东部,向中心城市集聚

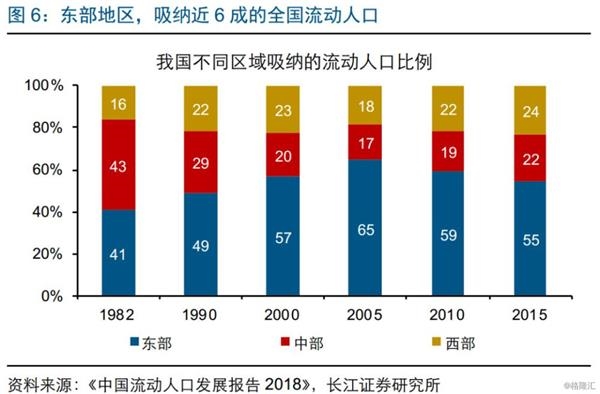

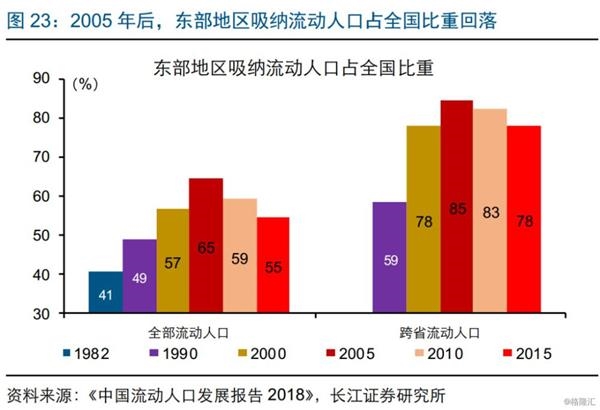

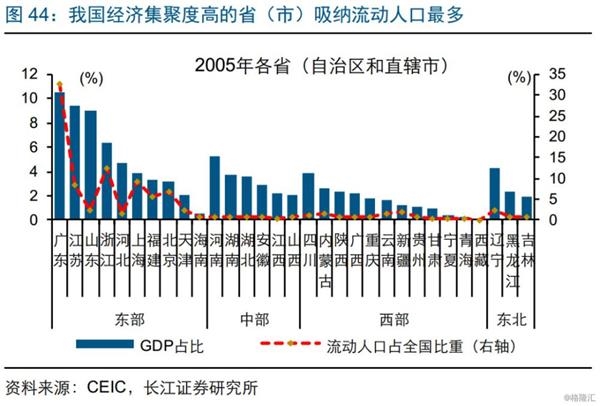

东部地区是我国流动人口的主要去向,吸纳全国近6成的流动人口、近8成的跨省流动人口;2005年前,流动人口向东部地区加速集聚。1990年代以来,东部地区对流动人口吸引力始终最强,吸纳全国流动人口比重从1982年的41%持续抬升至2005年的65%,达到历史峰值。全国流动人口中,近4成左右为跨省流动;东部地区对这部分跨省劳动人口吸引力更加显著,吸引跨省人口占比持续抬升至2005年的85%。

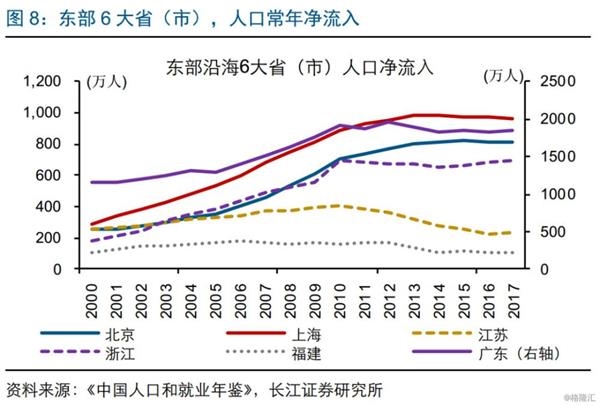

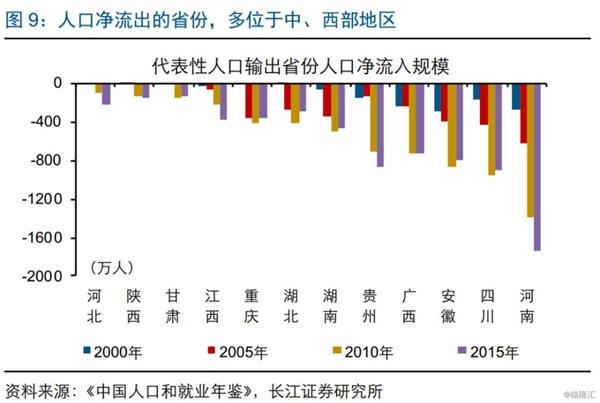

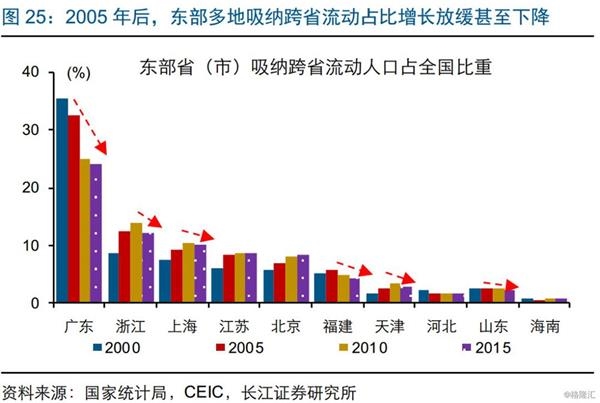

分省份来看,广东、浙江等东部6省(市),吸纳全国跨省流动人口的7成左右,并且人口长期净流入,而中、西部多数省份人口长期净流出。广东、浙江、上海、江苏、北京、福建这6大东部经济大省(市),是跨省流动人口的主要去处,2005年吸纳全国75%的跨省流动人口,即便是近年来有所回落,仍在6成以上。以常住人口与户籍人口之差衡量人口净流入,可以发现这6大东部省份(市)人口常年维持净流入态势。与东部人口净流入相对应的是,中西部多数省份人口持续净流出。

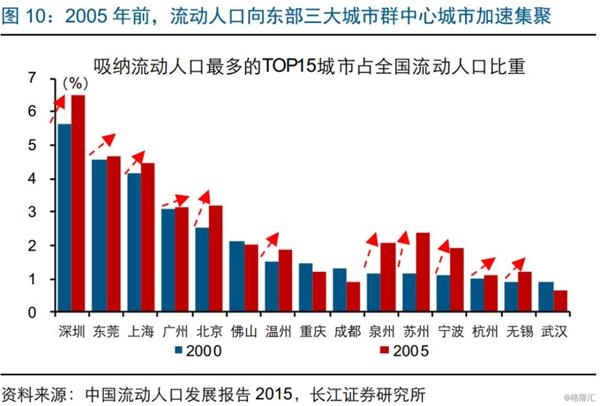

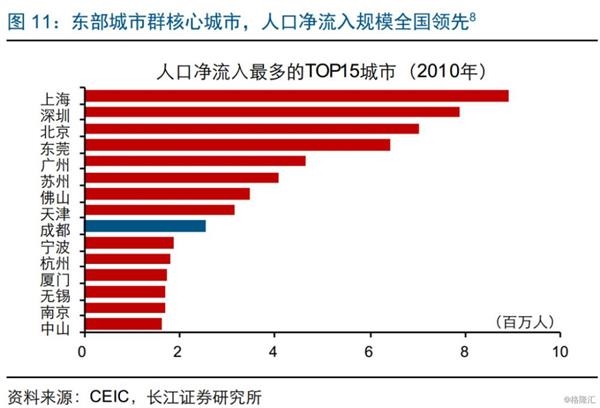

具体城市来看,以一线城市和强二线为主的沿海三大城市群中心城市,是流动人口的主要集聚地,2005年前吸纳流动人口占比抬升。城市视角来看,我国流动人口向部分城市集聚的特征显著。2005年,东部地区吸纳流动人口最多的前10城市,吸纳流动人口占全国流动人口总数的32%,以深圳、东莞、上海、广州、北京等居首,均为长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区的中心一、二线城市。2000-2005年间,这类城市吸纳流动人口占全国比重普遍抬升,反映人口向东部沿海地区的中心城市加速集聚。以常住人口减户籍人口反映的人口净流入规模来看,这类城市也是全国人口净流入最多的城市。

2005年后,流动规律悄然变化,于区域和城市间再分布

人口向东部流动放缓,回流中西部中心城市趋势明显

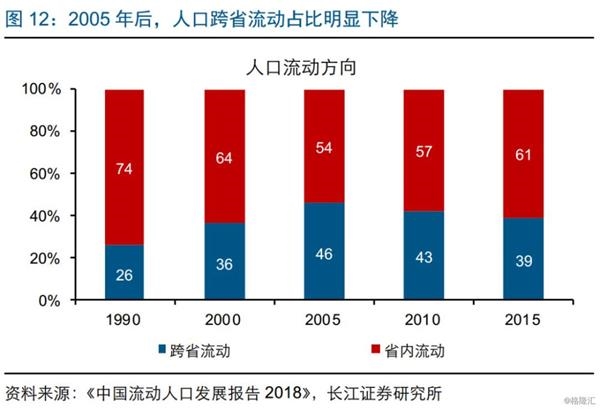

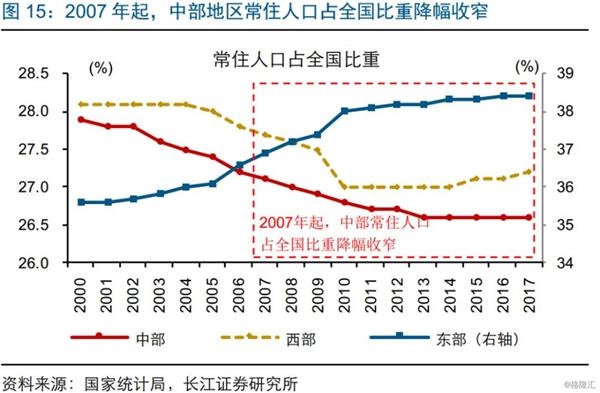

2005年起,人口跨省向东部流动意愿明显减弱,中西部地区人口回流趋势明显。从人口流动范围来看,跨省流动人口占比于2005年达到峰值,此后逐年下降,省内流动人口占比趋于提升;农民工流动也呈现类似特征,其中中西部地区农民工省内流动占比抬升幅度尤为显著。从人口流动方向来看,东部仍是流动人口的主要去向,但2005年后吸纳流动人口占比逐步回落,而中西部吸纳流动人口比例明显抬升,2015年吸纳46%的流动人口,较2005年增加11个百分点(图6)。伴随人口向东部流动放缓、部分回流中西部,近年来中西部常住人口占全国比重降幅也有所收窄。

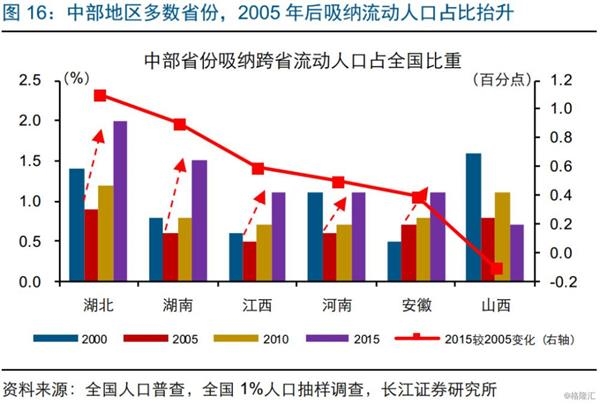

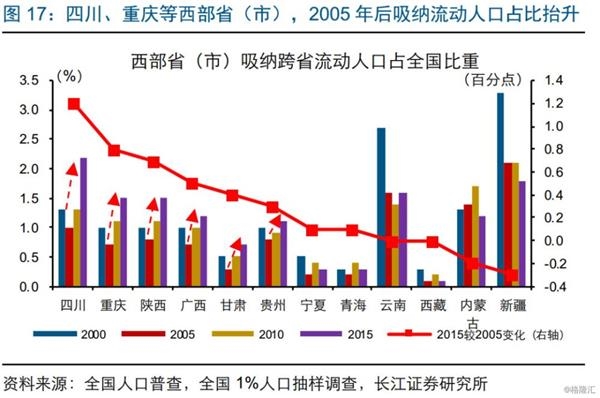

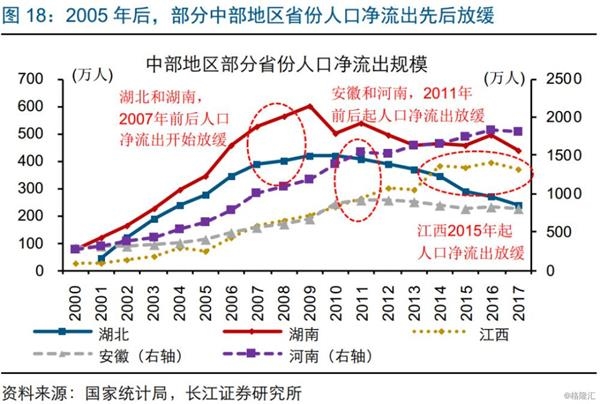

分省份来看,湖北、湖南等中部省份,以及四川、重庆等西部省(市),2015年以来人口回流特征最为显著。从吸纳流动人口能力来看,除山西之外的中部地区5个省份,以及四川、重庆、陕西、广西、甘肃和贵州6个西部省(市),吸纳跨省流动人口占全国比重趋势性抬升,反映对流动人口吸引力增强。从人口净流出规模来看,2005年后部分中西部省份人口总体仍然处于净流出状态,但净流出速度明显放缓。具体来看,中部地区的湖北和湖南、西部地区的重庆,2006年起人口净流出放缓,安徽、河南、四川、陕西等省,2011年前后开始人口净流出放缓

具体城市来看,这类中西部省份的省会城市(多为城市群中心城市),是回流人口的主要集聚地。2005年以来,中、西部人口加速净流入的城市,以武汉、郑州、成都、西安等为主,多为所属省份的省会城市和城市群的中心城市;重庆市人口虽然继续净流出,但净流出规模明显收窄。对比人口回流较为明显的湖北、河南省内不同城市可以发现,湖北仅武汉和宜昌人口加速净流入,河南省仅郑州人口持续加速净流入,其他城市尚未出现人口加速集聚的现象。

东部城市,人口从中心集聚到局部扩散,分布都市圈

2005年后,东部地区仍是流动人口的主要流向,但占全国比重有所回落;2011年起,东部人口净流入增长开始放缓,2014年开始出现负增长。东部地区吸纳流动人口比重,于2005年达到峰值65%,此后开始回落;到2015年,尽管东部仍是流动人口的主要去向,吸纳全国55%的流动人口和78%的跨省流动人口,但对人口吸引力已经有所下降。2005-2010年间,得益于全国流动人口总规模的增长,东部人口净流入数量仍在快速增长;2011年起,东部人口净流入增速开始下降,2014年开始进入负增长区间。

分省份来看,东部地区传统人口净流入的6大省(市),2011年前后人口净流入增长放缓,其中江苏和福建人口净流入数量减少。广东、浙江、上海、江苏、北京、福建6大省(市),是跨省流动人口在东部地区的主要去向。从吸纳流动人口角度来看,2005年后,广东和福建吸纳的跨省人口占全国比重已经开始回落、江苏吸纳人口占比的抬升幅度也明显收窄;2010年后,浙江、上海也开始下滑。从人口净流入规模来看,2011年前后以来,京沪人口净流入明显放缓、近年来并且出现负增长,江苏、福建、浙江(不含杭州)、广东(不含广州和深圳)人口净流入规模也在减少。

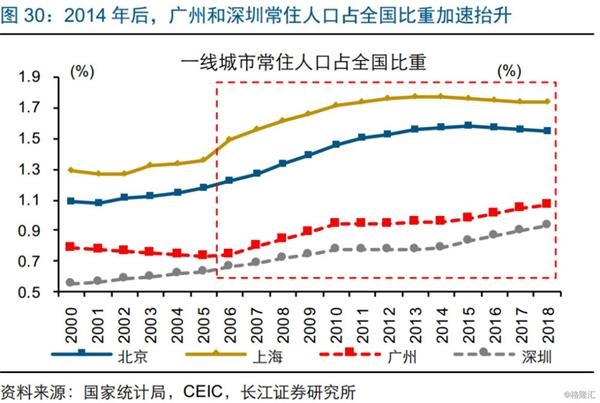

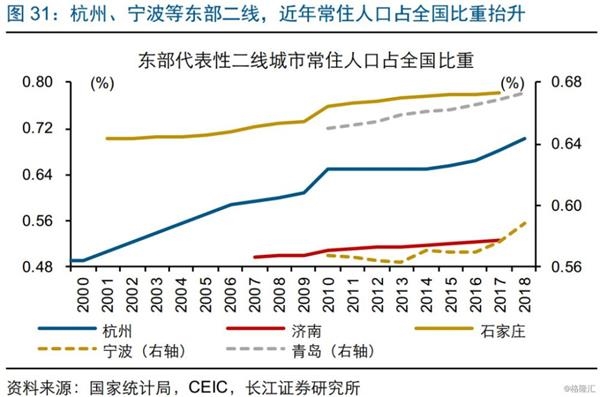

城市视角来看,人口向部分中心城市集聚的趋势进一步增强,以一线城市中户籍门槛相对较低的广州和深圳,二线城市中经济实力较强的杭州、宁波等为典型代表。2005年以来,东部地区人口向部分中心城市集中度进一步增强,一线城市、沿海城市群中的经济强二线、省会城市为主,其常住人口占全国比重持续抬升。2014年起,伴随北京、上海人口纾解力度加大,人口流入明显放缓,一线城市中的广州和深圳、其他二线中心城市,对人口吸引力加速抬升。

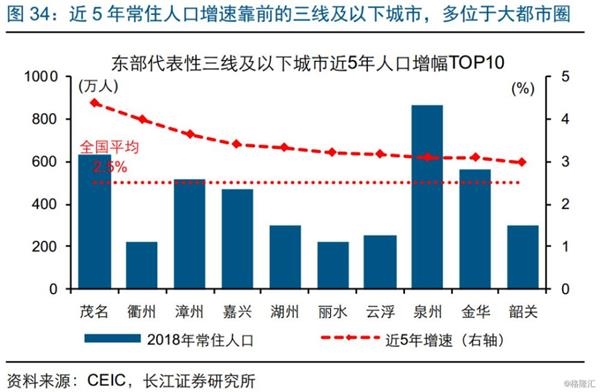

人口向中心城市加速集中的同时,部分超大和特大中心城市人口对周边城市的辐射效应也逐步显现,都市圈成为东部地区人口集聚的重要空间载体。从人口净流入规模来看,2014-2017年间,东部三线及以下城市中,湖州、舟山、嘉兴等大上海都市圈内节点城市,江门、茂名、韶关等珠三角都市圈内节点城市,人口净流入规模继续增加。从常住人口增长来看,近5年来常住人口快速增长、增速远超全国平均水平的东部三线及以下城市,也多为这类大都市圈内强三线城市。

人口迁徙背后,是区域经济发展空间格局的变迁

2005年前,产业向沿海中心城市高度集中带动人口集聚

人口随产业迁移,向产业高度集聚的大城市地区集中

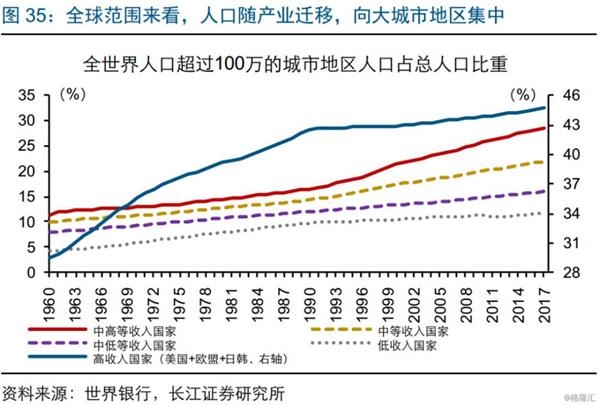

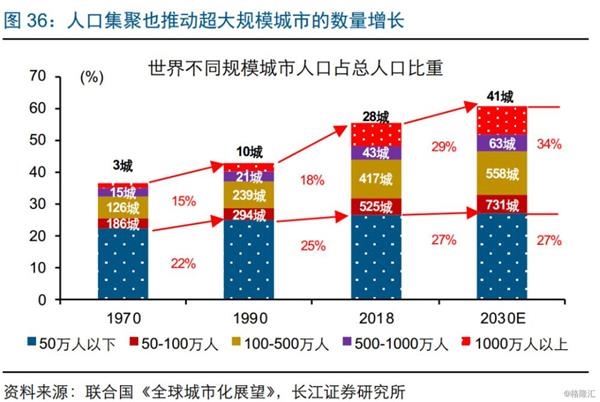

产业集聚带动人口集聚,使得人口向产业高度集中的大城市地区集中。全球范围来看,1960年以来,无论是高收入经济体还是中低收入经济体,100万以上人口的城市地区承载的人口占比持续提升。反过来,人口集聚也推动城市规模扩张,1970年-2018年,全世界1000万人以上的大都市数量从3个增至41个、增长超12倍,500-1000万、100-500万的城市数量分别增长3.2%和3.4%,而50-100万人的城市数量增长2.9倍。

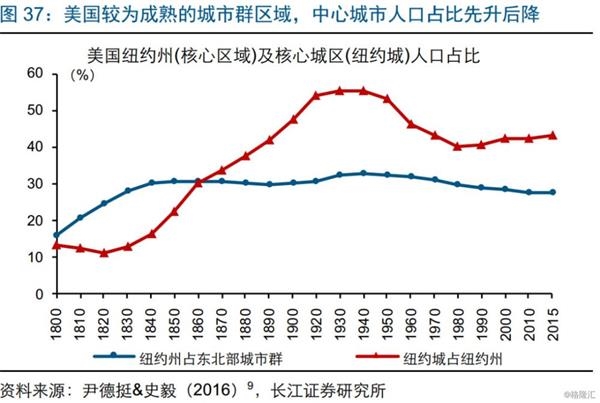

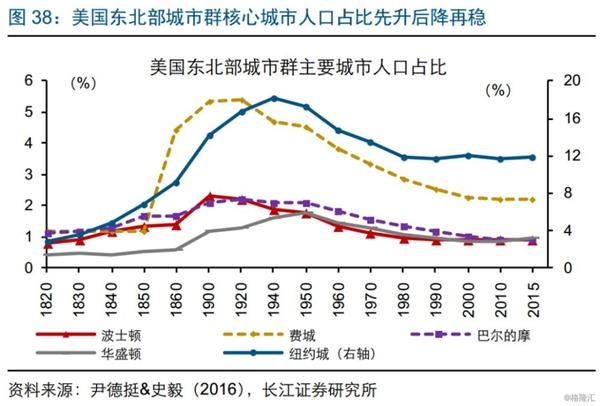

大城市区在不同发展阶段,产业和人口的分布特征也有所差异;伴随城市发展日趋成熟,产业和人口分布将由“中心集聚”转为“局部扩散”,形成大都市圈集聚区。城市发展初期,区域内的人流、资金流等快速向中心城市集中;伴随成本抬升,城市内部产业布局趋于调整,现代服务业向中心集聚的同时,原有部分中低端工业产业向外围扩散,逐渐超越行政区域界线、形成大都市圈发展格局。这个过程中,中心城市产业和人口由“集聚”到“扩散”,人口占比“先升后降最后趋稳”的特征,而周边卫星城人口占比或逐步抬升。类似的规律,在美国东北部大西洋沿岸城市群等均曾出现。

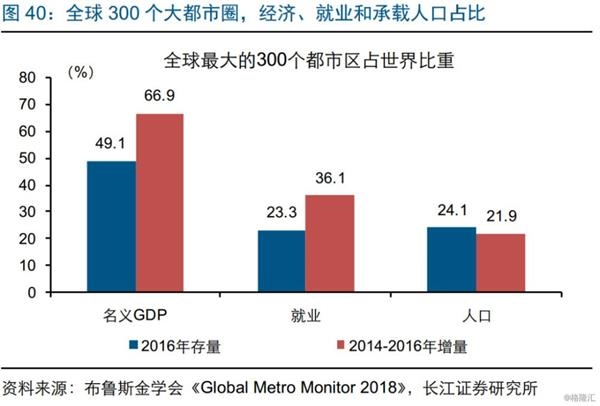

截至目前,全世界300个大都市圈贡献GDP增长的六成左右,并成为人口的重要集中地。大都市圈,是人口向大城市集聚所产生的必然结果,是人口集聚超过土地、自然资源所能承受范围后,大城市为保持经济地位的必然选择。当前,全球排名前300的大都市圈,经济增速多数超出所在区域平均经济增速的5成左右。2014-2016年,前300的大都市圈贡献了全球经济增长的6成左右,并容纳超过2成人口和就业岗位。

2005年以前,东部沿海优先发展,产业带动人口集聚

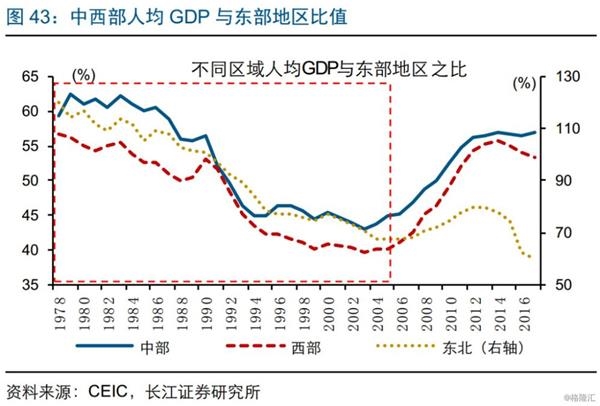

2005年前,沿海地区依托区位优势承接全球产业,加工制造等向东部地区(尤其是长三角和珠三角)加速集中。改革开放以来,我国东部沿海地区凭借区位优势、人口红利等因素,大规模承接全球产业专业,以出口贸易为导向大力发展贸易加工业,产业和经济集聚度快速抬升。1978-2005年间,东部地区GDP占全国比重由43.6%提高到55.5%,而中、西部地区GDP占全国比重之和由42.5%降至35.9%;中、西部地区人均GDP与东部的比值也分别由59.4%和56.8%降至44.9%和40.1%。

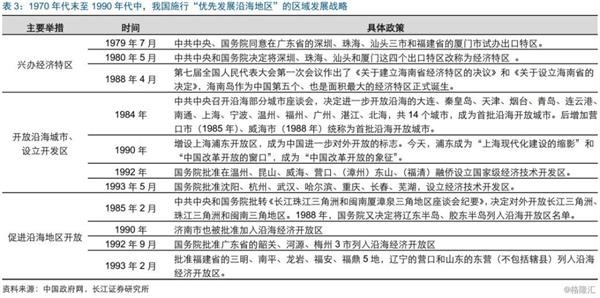

改革开放后实施的“优先发展沿海地区”的区域发展战略,对东部沿海产业集聚起到重要支持。改革开放后,提升经济效率、快速实现经济增长成为国家工作的重心。为充分发挥东部沿海在外向型经济中的区位优势,我国施行“优先发展沿海地区”的非均衡发展战略 ,从1980年代初起,设立深圳、珠海、汕头、厦门、海南5个经济特区,进一步开放大连、天津、上海、宁波等14个沿海港口城市,又陆续将长江三角洲、珠江三角洲、闽南三角地区、辽东半岛和山东半岛开辟为沿海开放区,1990年代初,进一步加快上海浦东新区的设立和开放,对这些地区给予政策倾斜。

2005年起,沿海制造从中心向边缘、东部向中西部扩散

2005年起,区域产业布局调整,制造业向中西部扩散

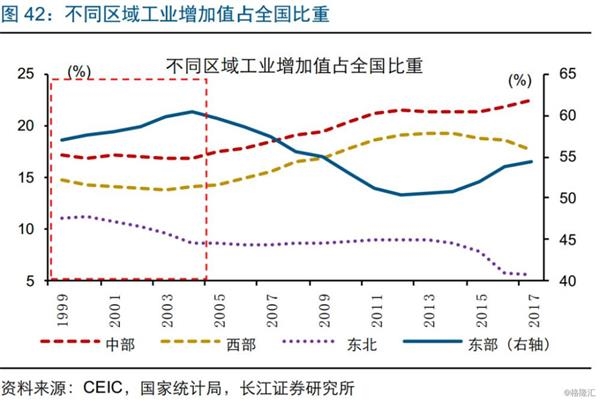

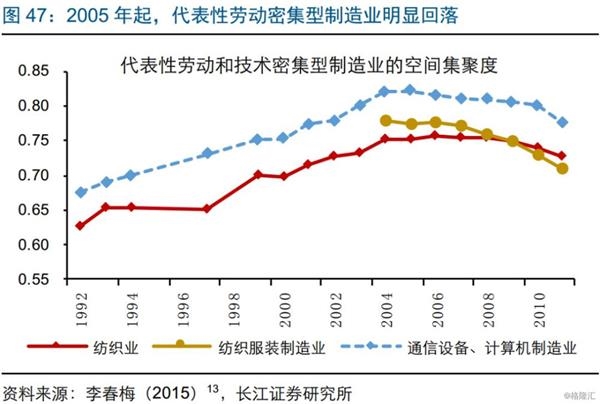

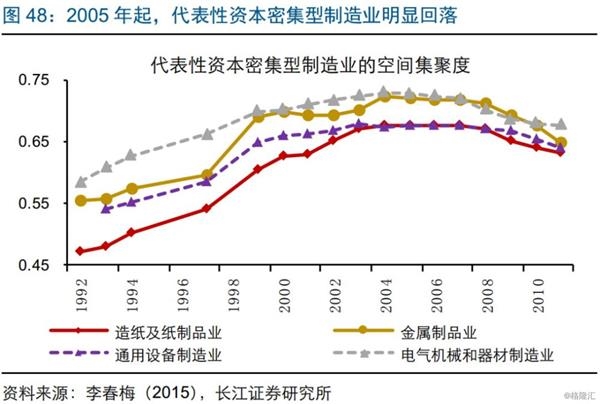

2005年是我国区域产业布局调整的转折点,2005年后东部制造业集聚度持续下降,向中、西部扩散趋势明显;其中,劳动和资本密集制造业扩散尤为显著。从经济份额来看,2005-2014年间,东部工业增加值占全国比重由59.5%降至55.3%、GDP占全国比重由55.5%降至51.2%,近年来略有回升、仍远低于2005年水平(详见图41和42);与此对应,2005年后中、西部工业增加值和GDP份额持续抬升,尤其是中部地区增长势头较为强劲。此外,以制造业的空间基尼系数来衡量集聚程度,也可以发现2005年后制造业集聚程度明显下降,其中内销型、劳动和资本密集型制造业集聚度下降最显著。

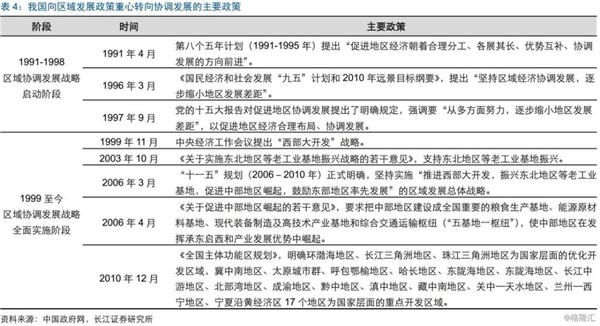

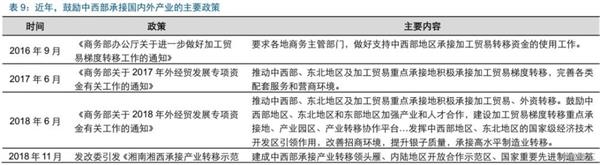

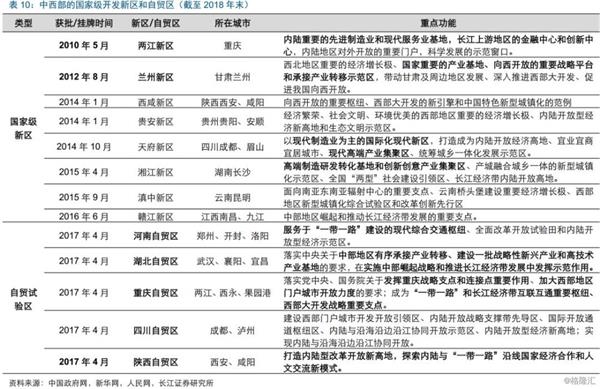

这一阶段,我国区域发展政策重心转向协调发展,对加工制造等产业由东部向中西部转移起到了重要的引导和支持作用。1999年西部大开发战略、2003年东北振兴战略、2006年中部崛起国家战略,与东部率先发展共同构成我国区域发展总体布局,标志着我国区域政策转向协调发展战略。此后,中央层面基础设施建设投资、财税政策优惠、产业政策等也开始逐步向中、西部地区倾斜,引导中西部承接东部地区传统产业。

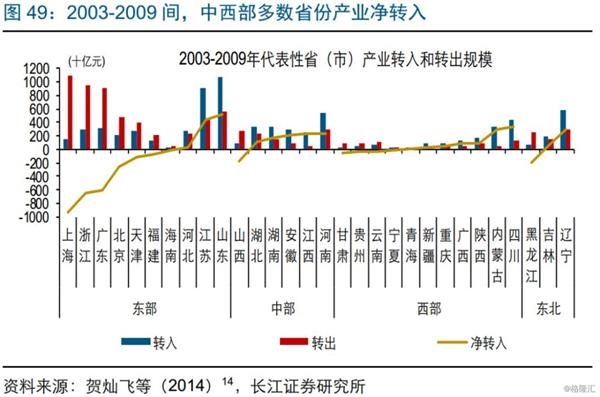

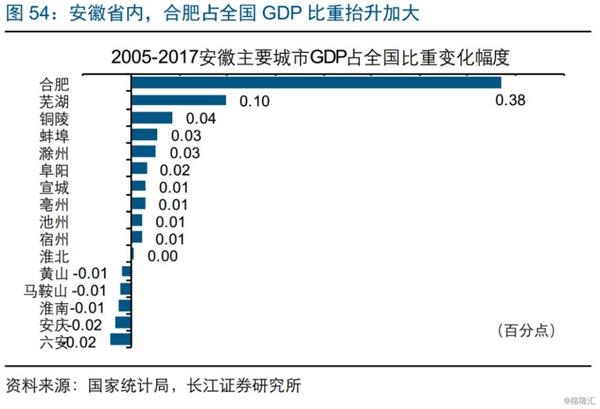

具体来看,中部地区的湖北、湖南、安徽,西部地区的重庆、四川、贵州和陕西,是主要的产业承接地;其中,省会等中西部中心城市,集聚式承接产业特征显著。以2003-2009年间统计数据为例,可以发现东部多数省(市)产业净转出,中部地区的河南、江西等,西部地区的四川、陕西和重庆,承接产业较多。2007-2017年间,这类产业承接省份,GDP占全国比重抬升幅度也较大。城市维度来看,GDP份额抬升幅度较大的城市为重庆、长沙、武汉等,均是所在省份省会或城市群的中心城市,几乎贡献所在省份GDP份额增量的全部,反映中西部承接产业的集聚特征。

东部中心城市产业优化结构调整布局,辐射效应显现

2005年以来的产业迁移,不仅发生在东部和中西部之间,在东部地区不同城市之间也有所体现,由中心城市向周边城市扩散。东部沿海区域的产业迁出,主要发生在工业化水平较高的一线和二线中心城市;部分传统产业迁至要素优势明显的中西部地区,还有部分产业向区域内经济梯度较低的城市迁移。例如,长三角地区16个中心城市,制造业集聚度于2005年见顶,此后逐步回落,反映部分制造业由中心城市向其他城市扩散。

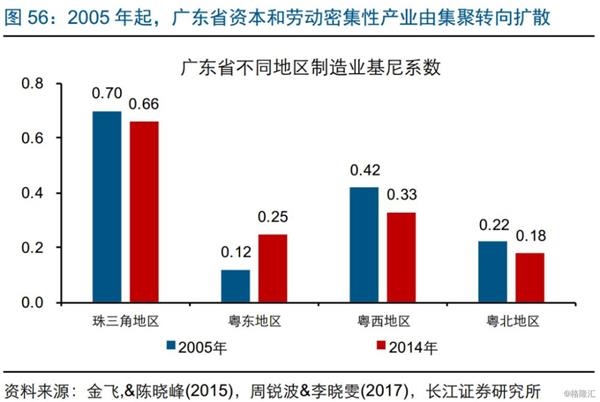

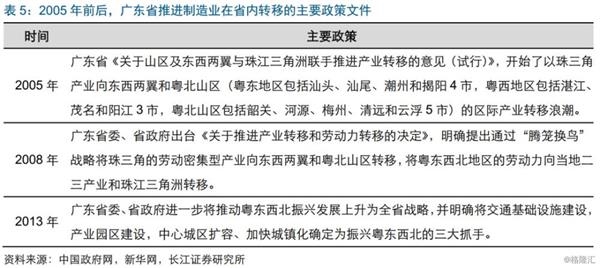

分产业看,劳动与资本密集型制造业扩散特征最为显著,以汽车制造业为代表的技术密集型产业,在中心城市的集聚程度仍高。以广东省为例,2005年起,广东劳动密集型和资本密集型的空间集聚程度明显下降,以轻纺工业和资源加工业为主,向广东东西两翼和粤北山区扩散。技术密集型产业集聚度较高、且降幅较小,汽车、电子等先进制造业仍然主要集中在珠三角地区。2005年以后,上海产业布局的调整,也呈现类似特征,食品、纺服等传统制造业收缩,而汽车制造业、专用设备制造业等产值占比趋于抬升。

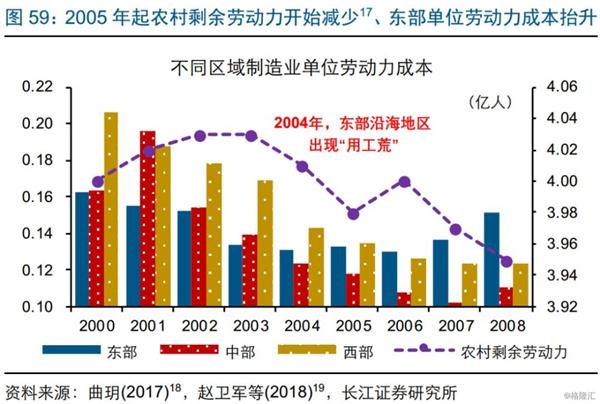

2004年前后,劳动力成本压力开始逐步显性化,促使沿海中心城市加速产业结构的转型升级、产业布局的重新调整,对周边城市的辐射带动效应逐步显现。2004年起,我国农村剩余劳动力数量开始下降(当年珠三角首次出现“用工荒”),推升单位劳动力成本,削弱沿海传统制造业优势。2005年6月,中央政治局会议提出“要把提高自主创新能力作为调整经济结构、转变经济增长方式、提高国家竞争力的中心环节”。沿海中心城市,率先开启产业结构升级、调整产业布局,其中传统产业转出是重要内容;例如,广东省早在2005年提出“腾笼换鸟”,引导珠三角传统产业向广东省内欠发达地区转移。

产业和人口政策,决定人口流向、重塑城市格局

沿海中心城市转型引领都市圈,对人口吸引力持续存在

大都市圈经济集聚高于人口集聚,对人口吸引力难逆转

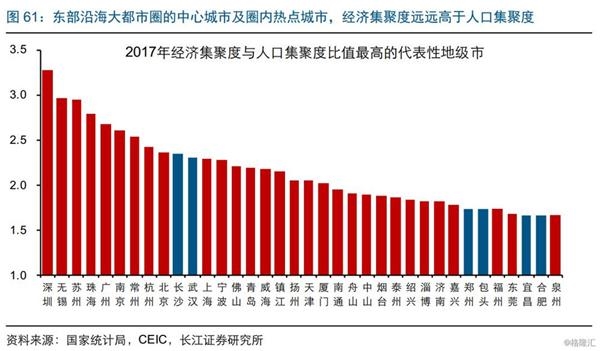

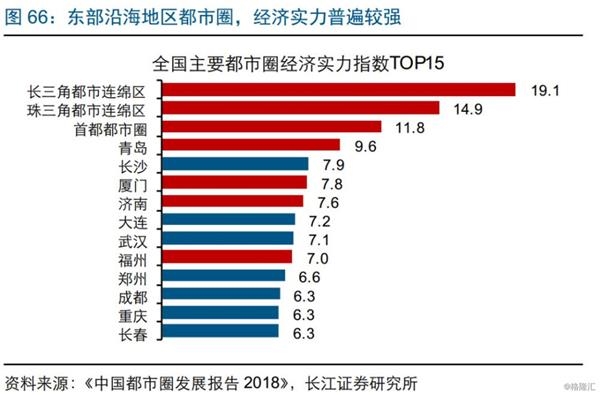

沿海都市圈的部分中心城市,产业和经济集聚高于人口集聚度,对人口吸引力长期存在。都市圈对人口的吸引力,在较大程度上由中心城市所决定。海外发达经济体经验显示,区域经济集聚度远高于人口集聚度,对人口的吸引力将持续存在,直至两者大致匹配。当前,我国东部沿海都市圈的中心城市,绝大多数经济集聚度与人口集聚度比值超过1.7,其中一线城市中深圳(3.3)、广州(2.7)、北京(2.4)、上海(2.3),强二线中的无锡(3.0)、苏州(2.9)、珠海(2.8)、南京(2.6)、杭州(2.4)等该比值普遍超过2,对人口的吸引力短期难以逆转。

近期,都市圈顶层设计和相关配套措施落地,沿海大都市圈发展有望加速,成为人口集聚的主要形态。都市圈的发展,除了受中心城市经济实力影响之外,还受都市圈内轨道交通、节点城市公共服务等影响。早在2014年,《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》提出“培育形成通勤高效、一体发展的都市圈”。今年2月,发改委发布《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》顶层设计,明确提出加快构建都市圈轨道交通网、推进医疗和教育等公共服务的共建共享的要求和目标,有望助力沿海大都市圈加速发展。

产业和人才政策差异下,不同都市圈吸引力存在差异

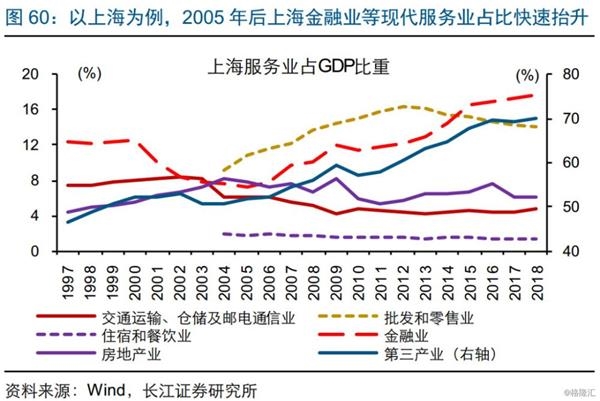

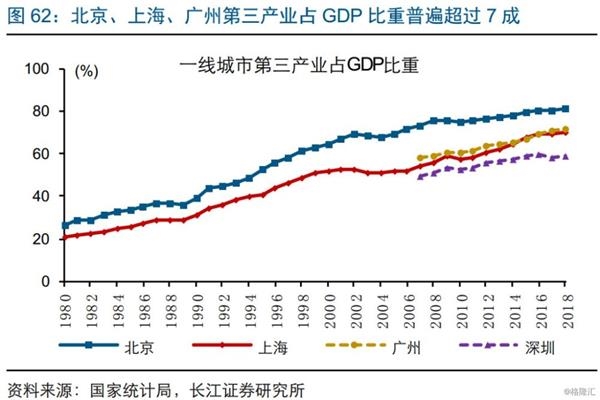

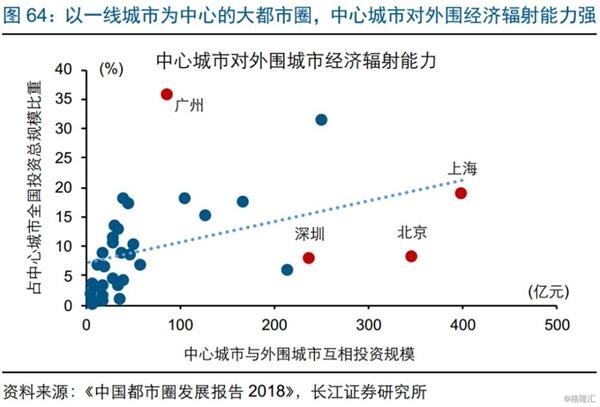

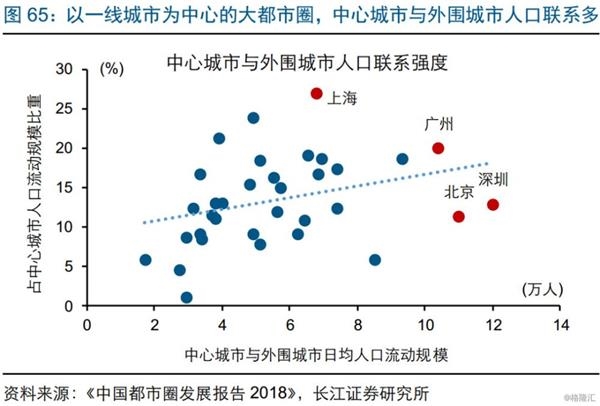

北上广深一线城市,经济实力最强、产业转型升级较早,都市圈效应已有明显体现;伴随节点城市基建和公共服务体系逐步完善,对人口吸引力较强。海外发达经济体经验显示,成熟都市圈的产业梯度从中心向边缘扩散,中心城市的核心城区以服务业为主,外围是中高端制造业,周边城市则是重工业和劳动密集型产业。近年来,北京、上海、广州一线城市,产业高端化趋势明显、第三产业占GDP比重多数超过70%,对周边地区的经济辐射能力和交通辐射能力较强相对完善,产业和人口外溢效应已有明显体现。

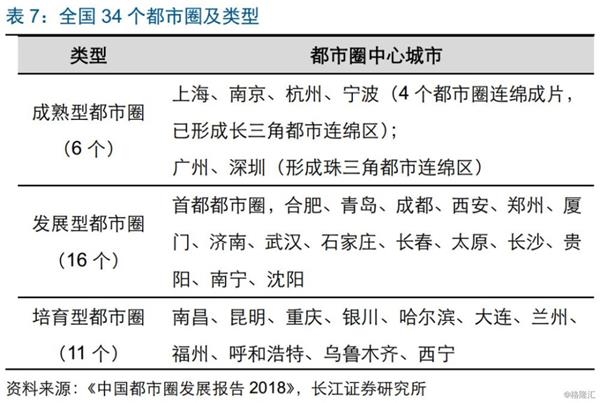

杭州、南京、宁波等经济强二线中心城市,对周边城市经济和交通联系也相对较强,发展都市圈的基础较好。全国34个都市圈中,13个位于东部沿海,绝大多数属于成熟型和发展型都市圈。其中,以二线城市为中心的都市圈中,南京、杭州、宁波所在的3个都市圈,与上海都市圈在区域内连绵成片,经济实力较强;高等级交通设施密度、与都市圈内节点城市的轨道交通来往频次等,均为全国领先,都市圈发展基础较好。

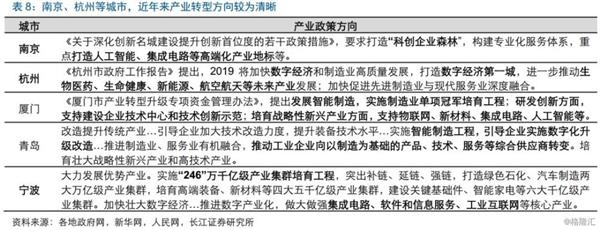

近年来,南京、杭州等强二线,产业向高端化转型方向较为清晰、人才落户力度较大,中心城市及都市圈吸引力或进一步增强。近十年来,南京、杭州等区域中心或经济强二线城市,第二产业占GDP比重持续回落,产业结构转型趋势明显。结合这类城市的产业规划来看,部分城市已经处于向先进制造和现代服务业转型的后工业化阶段,例如南京重点发展研发创新服务业、人工智能等先进制造,杭州强化数字经济,培育生物医药、航空航天等先进制造业。此外,这类城市近年人才落户门槛明显放松,吸引人才大量集聚,有助于进一步促进产业转型升级,未来对人口吸引力或也将进一步增强。

中、西部中心城市,积极产业政策和人才政策强化引力

区域政策继续发力,中西部城市群中心城市仍是重点

未来中、西部地区的经济增长,仍将在一定程度上依赖于产业导入,外资产业和东部产业梯度转移是重要来源。自1999年西部大开发、2006年中部崛起战略实施以来,促进中西部有序承接东部产业转移,是我国协调发展战略的重要内容之一,近20年来效果也较为显著。近年来,政策继续鼓励中西部承接东部产业梯度转移的同时,还加大对中西部地区承接外资产业的支持力度,成为中西部产业导入的重要来源。

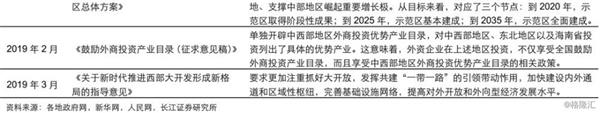

中心城市作为中、西部产业的主要集中地,产业集聚将继续带动人口集聚。新区、自由贸易试验区等功能型平台,对中西部经济发展起到创新引领和辐射带动作用。2014年以后,新成立的开发新区和自贸区,明显向中西部地区倾斜:截至2018年末,全国共19个新区中的8个新区、全国12个自贸区中的5个自贸区,位于中西部省份,并且均位于省会中心城市。结合政策导向来看,“以中心城市引领城市群发展、城市群带动区域发展新模式”是我国区域协调发展的重要特征,中心城市仍将发挥重要的引领作用,产业和人口或将继续集聚。

产业升级叠加人才引进,中心城市人口或将继续回流

近年来,中、西部承接产业的同时,自身产业结构也在转型升级,中央层面政策起到重要引导作用。近20年来,中、西部依托区域协调发展战略的支持、较为丰富的劳动力和资源优势,大量承接东部制造业的产业转移,实现经济发展和制造业水平的快速提升,工业体系逐步完善。2016年起,国家对中部地区的战略定位发生变化,由“现代装备制造即高技术产业基地”转变为“全国重要先进制造业中心”,要求培育形成一批具有国际水平的先进制造业龙头企业和产业集群。

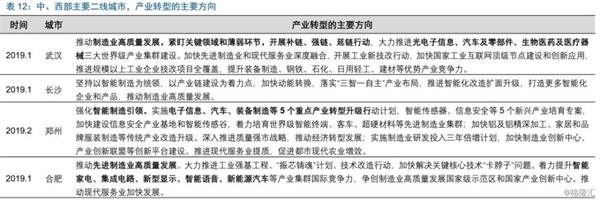

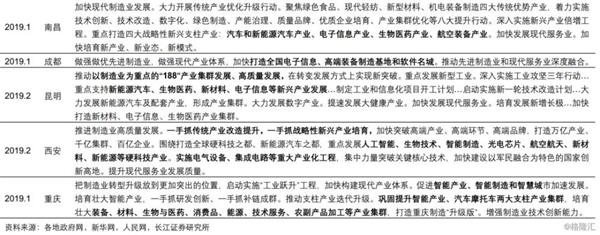

地方层面来看,近年来部分中、西部中心城市,制造业转型方向较为清晰、配套政策也较为完善,叠加人才政策的积极影响,未来人口吸引力或将持续提升。中、西部中心城市的产业转型,更多是在制造业领域的延伸和升级,将制造业做大做强做优。近年来,武汉、西安等明确推进制造业高质量发展、有针对性地加快重点制造业领域的转型升级、培育重点制造业产业集群,产业转型方向清晰、配套规划也较为完善。此外,2017年以来,中西部城市群中心城市人才落户力度较大、效果较好,人才集聚效应或有助于加速产业结构转型升级,并有助于提升中长期人口吸引力。

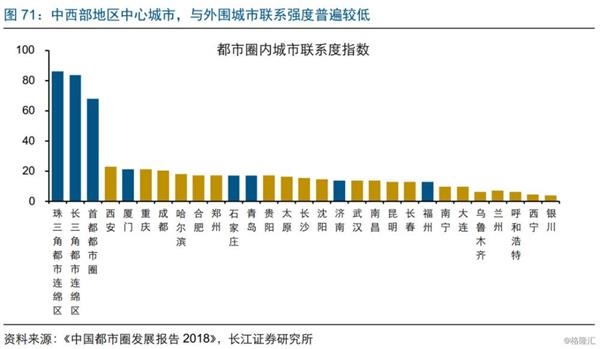

当前,中西部中心城市与外围城市联系相对较弱,辐射和带动效应仍需进一步显现。例如,多数中西部中心城市与外围城市之间,企业互相投资规模不足50亿元(北上广深平均约300亿元),平均每天人口流动规模低于8万人次(北上广深平均约10万人),经济和人口联系度普遍较弱。此外,从交通辐射能力来看,除了郑州、武汉、重庆交通设施密度略高之外,其他中西部中心城市交通设施覆盖度不足、与外围城市交通联系也明显较弱。这类中心城市所在都市圈,仍处于培育阶段,对外围城市的辐射带动作用仍有待进一步显现。

通过以上分析,可以发现:

1)t改革开放后近30年间,我国人口由内陆流向东部沿海,向东部中心城市加速集聚。2005年后人口流动出现新特征:人口向东部流动放缓,部分回流中西部中心城市;东部成熟城市群内中心城市,人口开始局部扩散、进入都市圈时代。

2)t人口流动规律变化背后,是产业结构转型升级、产业空间布局轨迹的动态演变。1980年代以来,东部中心城市依托区域优势和政策支持,产业和经济集聚度快速抬升,吸引人口集聚。2005年前后,沿海中心城市率先转型、调整产业布局,传统产业向周边中小城市和中西部中心城市转移。

3)t向后展望,以一线和强二线为中心的东部大都市圈,人口吸引力持续存在。其中,南京、杭州等产业向高端化转型方向较为清晰、配套政策也相对完善,叠加高端人才落户门槛降低的提振作用,中心城市及都市圈节点城市吸引力或继续增强。

4)t中西部地区,国家级城市群的中心城市,未来仍将发挥重要引领作用。伴随中心城市制造业升级稳步推进、人才政策松动较大,产业和人口政策支持下人口将继续集聚。短期来看,中西部中心城市对外围辐射带动效应较弱、有待进一步显现。

推荐阅读

相关文章

- 总排名

- 每月排行

- 推荐阅读

- 阅读排行

- 延伸阅读